|

Народная стройка. Часть 2. Горьковский метод. По директивам души и сердца |

|

||||||||

|

Эта вторая часть статьи о том, как произошёл переход от величественной архитектуры сталинского времени к минимализму хрущёвской оттепели. В конце 50-х годов, как считается, был жилищный кризис. Это спорное явление обнаружилось только с приходом Хрущёва: дескать, люди живут в бараках, и надо их расселять. Первое условно-бесплатное типовое жильё строилось по весьма специфическим нормативам: ресайклинг, кастомизация и фриланс. Сейчас говорят, что эти стандарты устраивали жителей. Как минимум, они были созданы людьми самими для себя, "по директивам души и сердца".

Хрущёвское слово "задел" имело размытое значение: обозначало и место для строительства, и возможность найти материалы, и планируемые инженерные работы - для водопровода тоже был "задел" на будущее. Ванная стояла, ее можно было наполнить водой из колонки. Рядом с каждым домом, как в деревне, был выведен общий кран. Стирка превращалась в ад. Зимой нужно полоскать вещи на улице. Один из талантливых жителей

Транспортное сообщение сильно отставало, но о нём не забывали. Первые дороги устраивались из заводского щебня, и это было лучше, чем непролазная строительная грязь. Иногда проезды мостили камнем, почти как в прошлом веке, выкладывали из бута (камней произвольной формы) ровную поверхность. Трамвайные пути к народной стройке от 34 до 52 квартала Автозавода были тоже проложены жителями самостоятельно. Протягивали пути через собственные сады и не хотели их сносить, предлагали сделать однопутную линию. Решимости не доставало, но опыт был не первый: рельсы для маршрута номер 8 от конечной метро в центре Автозавода до посёлков 40 лет Октября и Стахановского тоже сделали сами жильцы. Пути тянулись в сторону аэропорта - но тогда это было одно название, так, сельская аэростанция. Ещё один-два километра, и в аэропорт можно было бы ездить на народном трамвае. Через два года после появления трамвайного кольца в Стахановском посёлке, в 1959-м, вместо трамвая была проложена железная дорога от вокзала в аэропорт. Ещё позже был продлён маршрут трамвая, уже государственный.

Сначала, в 1957-м году, дома строили скромными масштабами, на 8 квартир в 1 подъезд и 2 этажа. Затем научились блокировать такие "избы" в двухподъездные 16-квартирные, потом осмелились на третий этаж. Как показала практика, неквалифицированные рабочие могли довести высоту только до третьего уровня, выше было опасно делать без надёжных расчетов и контроля качества. За два года, с 57-го по 59-й, количество квартир в одном типовом доме больше чем удвоилось. Площадь в низких домах расходовалась очень экономично, даже однокомнатные квартиры запросто делились на две семьи дополнительной перегородкой. Интересно, получают ли квартиры на Батумской статус самых маленьких "трёшек" в советской архитектуре: 35 квадратных метров смежных комнат. Всего 5 метров для спальни - обычное дело, ванная в кухне - тоже не новость.

Житель этого района Илья рассказывает о своих соседях: "Я как-то был в гостях в одном из этих домов. Это была трехкомнатная квартира со смежными комнатами и общей площадью 35 (!) кв. м. Ванна стояла на небольшой кухне в открытую. Выглядело все это малопривлекательно. По моему впечатлению, населены эти дома тоже были... скажем, не интеллигенцией." Но и такой экономии стало мало: последние дома, возводимые в посёлке им. Бекетова (современная улица Бекетова в Нижнем Новгороде) официальная пропаганда вдруг стала ругать за неэффективное использование площади и за низкую этажность. В газетах развели шум по поводу того, что рабочие строят плохо, а проектировщики предлагают неразумную планировку. Эта критика произвела грандиозный эффект в формировании мировоззрения советского человека: все вплоть до архитектурных критиков нашего времени стали думать, что компактность была необходима. Нужно больше квартир, нужно экономить площадь. Развитие транспорта, как мы уже знаем, не принималось в расчёт. К новым посёлкам не ходили автобусы до тех пор, пока они не переставали быть окраинами и не наращивали градостроительное "мясо" вокруг новопротоптанных улиц. Мы могли бы иметь типовой советский город в виде трёхэтажных окраин с палисадниками, наверное, могли бы получить развитие технологии строительства дешёвых зданий с участием жителей и их мнения. Но мы поверили газетам, что трёх этажей недостаточно, и домики с жёлтой штукатуркой остались символом эпохи экспериментов. Возможно, в жилищный кризис мы тоже поверили зря: из Горького все ушли на фронт и умерли, квартиры остались без мужей и без сыновей, бомбы не долетели до жилых районов. Именно здесь появилась и исчезла идея "народной стройки" - посёлка с низкой плотностью населения.

Как организовать людей, чтобы они сами производили то, что им нужно? В какой мере народная стройка была действительно желанной возможностью получить жильё, или это всего лишь вид рабоче-квартирного закрепощения? Экономика народной стройки строилась на бесплатном труде. И это была привилегия, строить свой дом. Все, кто подавал заявления на квартиру, получили новое рабочее расписание: в обычные часы - завод, в вечерние, выходные и праздничные - стройка. Все остальные, несчастные непривилегированные рабочие, выходили на стройку только по субботам и через выходной, чтобы помочь товарищам построить их дом. Некоторые люди были полностью освобождены от работы по специальности, клепальщика за мастерство в укладке кирпичей забирали на стройку, а клёпки в это время делал другой человек. Такое вот переразделение труда. Всем было по 25-35 лет. Девушки работали наравне с мужчинами, а вот стариков не было совсем. Наверное, старшее поколение оставалось в родной деревне. Советский человек быстро получал квалификацию каменщика или плотника, он же был рабочим классом, дитём столяра и плотника. Бригаду формировали из нескольких человек, опытных в разных

В 11 утра - обед. "Группами

и в одиночку люди спешат к приземистому помещению, сложенному из серого

пористого кирпича. Прежде чем подойти к кассе, строители тщательно

моют руки у умывальников. Столовую обслуживает маленький штат, и приготовление

разнообразных кушаний ему не под силу. Вместе со строителями коллектив

столовой кочует с объекта на объект. Ежедневно обслуживает около 300

человек и 120 обедов доставляет в термосах на соседний участок."

Молодёжь строительная жила в общежитиях без столовой, во время работы

на стройке завтрак, обед и ужин - кефир и батон. Кефир без стакана,

но из стеклянной бутылочки, а батон не в нарезке, но с аппетитной

горбушкой.

Печальная история: города-сада снова не получилось. Со всей жёсткостью

и принудиловкой народная стройка всё-таки сохраняла человеческий масштаб

среды: комфортные два этажа, большие пространства, свои палисаднички.

К сожалению, такой масштаб просуществовал всего несколько лет, с 1957

примерно до 1959 года, и его вытеснили более "человекоёмкие"

пятиэтажки. Идея строительного сообщества не была придумана в те переломные советские годы. В Европе и особенно в Англии часто встречалось такое, что капиталисты вкладывали средства в строительство жилья, то есть, спекулировали, собирая и удовлетворяя чужие потребности в своей ассоциации. Ни в России, ни в Союзе эта идея не получила почти никакого развития, если не считать этот двухлетний эксперимент. Капитал, который приносили заводы, вкладывался в развитие социальной базы, но жители в этом почти не участвовали. Они получали "лучшие условия" для себя - дома культуры и политпросвещения, столовые и общежития.

|

||||||||||

|

Статья подготовлена Ириной Масловой для ARCHITIME.RU

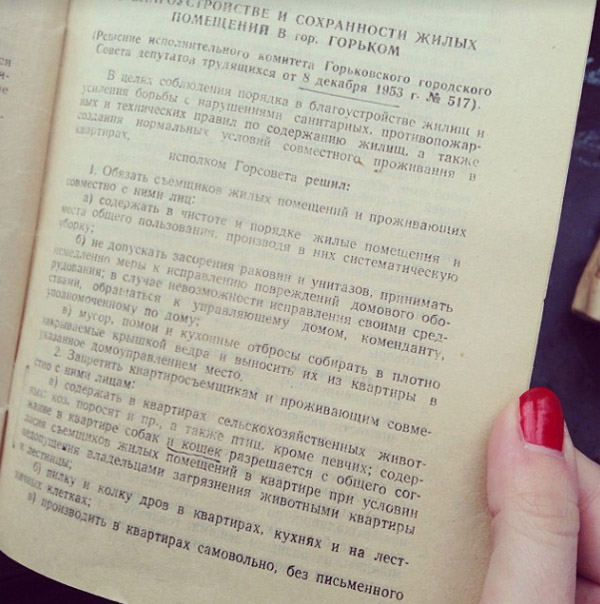

Сканы газет "Горьковская правда" и "Горьковский рабочий" сделаны автором с любезного разрешения сотрудников отдела периодики Нижегородской областной библиотеки. ----------------------------------------- Материал © ARCHITIME.RU КОПИРОВАНИЕ ТЕКСТА ЗАПРЕЩЕНО БЕЗ АКТИВНОЙ ССЫЛКИ НА ARCHITIME.RU ----------------------------------------- |

||||||||||

|

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ: |

||||||||||

|

|

|

Подписка |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|||